Underground か Tube か、はたまた…?

「地下鉄」は、アメリカでは「subway」、イギリスでは「underground」、と辞書にも書いてある。ロンドンの町を歩いていて、「subway」という表示があれば、道路を横断するための地下道があるということである。地下鉄が「underground」であるということにはすぐに慣れたが、「subway」が地下鉄でない、ということにはどうにも慣れず、「subway」という表示を見るたびに、こんなところに地下鉄の駅あったっけ?、と一瞬思ってしまったものである。

ロンドンの地下鉄を「tube」と言うのもよく知られていることと思う。私の電子辞書に入っている『OXFORD 現代英英辞典』(OALD)によれば、tube の語釈の一つとして、

(BrE) the underground railway system in London

というのがちゃんと挙げられている。

![]()

しかし、世の中にはそう簡単に話を片付けてくれない種類の人たちがいる。

私がロンドン交通博物館を訪れたときに買った、ロンドン地下鉄の公式ハンドブック『UNDERGROUND Official Handbook』(Third Edition)では、「History」の章に、こんな文章が出てくる。

The City & South London Railway was officially opened in 4th November 1890 by the then Prince of Wales, later King Edward VII, between Stockwell and King William Street in the City of London. It was the first tube railway in the world and the first underground railway to be operated by electricity.

(注…強調は私が加えたもの)

(拙訳)シティ・アンド・サウスロンドン鉄道は、1890年11月4日、当時の皇太子、後の国王エドワード7世により、ストックウェルとシティのキング・ウィリアム・ストリート間で正式に開業された。それは世界で最初の「tube」鉄道であり、かつ、電気によって運行される最初の地下鉄道であった。

この The City & South London Railway は、現在の路線でいうと Northern Line の一部に当たる。一方、ロンドンで最初の地下鉄は、Metropolitan Railway で1863年の開業である。これは、現在の路線でいうと、Hammersmith & City Line の一部に当たるらしい。その後も建設は進み、1884年までには現在の Circle Line に当たる部分は完成を見ている。しかし、これらは『UNDERGROUND Official Handbook』によれば、「tube」ではないということになる。

『UNDERGROUND Official Handbook』(Third Edition)の表紙。

マニア必携の本?

どういうことか。

地下鉄の建設方法には大きく2種類ある。開削工法とシールド工法である。おおざっぱに言えば、開削方法は地上から掘って後で上からふたをするようなもので、シールド工法は横からモグラのように掘り進めるものである。東京で言えば、銀座線や丸ノ内線など古い浅い路線は開削工法が主で、最近の深い路線はシールド工法によるものと考えて良い。

ロンドンでも、最初の頃に作られたもの(現在のCircle Lineなど)は開削工法によるものだった。何しろ、最初の地下鉄は蒸気機関車によるもので、ところどころ掘り割り式に地上に開いており、そこが煙抜きになるというような代物だったのだ(現在でもこの穴は残っている。)。ところが、これではテムズ川の下を通すことはできない。そこでロンドンを南北に貫く Northern Line では、シールド工法が導入されたのである。当然、当初から電車である。

このシールド工法でつくられたロンドンの地下鉄路線は、トンネル断面がひどく小さい。電車の車体はその断面ぎりぎりにつくられていて、天井が低く丸くなっている。その狭いトンネルの断面から地下鉄駅に電車が姿を現す様子は、まさに歯磨きチューブから歯磨きペーストがニュルッと出てくるようである。

「tube」の愛称はここから来ていることに違いなく、したがって、1890年の「シティ・アンド・サウスロンドン鉄道」以降に生まれたものなのであろう。だから、『UNDERGROUND Official Handbook』の著者は、これを「最初の tube」としているものと思われる。

もっとも、現在では、車体断面の大きな、Metropolitan、District、Circle、Hammersmith & City などの各線も含めて、「tube」と呼ばれているのだが、語源から行くと、これらの路線は「tube」じゃない、と言うこともできそうだ。そういうことを言い立てる鉄道マニアが、ひょっとすると、イギリスにはいるのではないだろうか?

![]()

というあたりで終わらせたかったのだが、話はスコットランドへと飛ぶ。

私がイギリスで乗ったもう一つの地下鉄はグラスゴー(Glasgow)のもの。環状線が1つのみ、ロンドンの tube よりトンネル断面も車体もさらに小さく感じられるかわいらしいものだ。

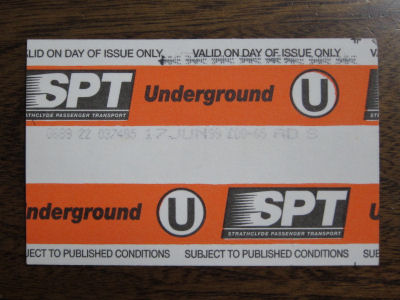

これは何と呼ばれているのだろうと調べてみたら、驚くことに、「subway」だった。でも、当時そうだった記憶はないなあ、とウチに取ってある切符や地図を見たら、やはり「underground」と書いてある。

Wikipediaによると、グラスゴーの地下鉄は、1896年の開業当初「subway」と称していたが、1936年に「underground」と呼び名を改めた。しかし、その後もグラスゴーっ子たちは「subway」と言っており、2003年に「subway」が公式に再採用されたのだとか。

そうすると、アメリカ英語で「地下鉄」のことを「subway」というのは、ひょっとすると、グラスゴー由来なのかもしれない。

1999年に私が乗ったときのグラスゴー地下鉄の切符。「Underground」と書いてある。なお、SPT は Strathclyde Passenger Transport の略。現在も運営主体の略称は SPT らしいが、正式名称は Strathclyde Partnership for Transport に変わっているようである。ちなみに、Strathclyde とはグラスゴーを含む地域(かつては行政単位だった)の名前。

さらに調べてみると、イギリス国内にはもう一つ、イングランド北部のニューカッスル(Newcastle upon Tyne)に地下鉄があるらしい。これは「metro」と呼ばれているそうだ。

全く面倒な国である。

【関係リンク】

ロンドン地下鉄公式サイト(英語)

グラスゴー地下鉄公式サイト(英語)

ニューカッスル地下鉄公式サイト(英語)

ウィキペディア「ロンドン地下鉄」

(2012.3.26)