カチンコとデジカメ

先日送られてきた『学士会会報』(No.909(平成26年11月発行))に、山田洋次監督の「フイルムよさらば」という短めのエッセイが載っていて、なかなか面白かった。かつては、撮影現場を舞台にしたコントなどでもお約束の小道具としてよく目にしたカチンコ(「ようーい、スタート!」という監督の声を合図に、カメラの前で「カチッ」って鳴らす黒い四角いやつね)(※)が、今では使われなくなっているという。なぜなら、フィルム撮影では、映像を撮るフィルムと音声を録るテープが別なので、これらを同期させるために、この動作が必要不可欠だったのだが、デジタル撮影の今では、そういう問題はないので、不要なのだそうである。カチンコというのが、単なる儀式ではなく、そういう必要に基づくものだったのかと初めて知った。

※そういや、子どもの見ている「妖怪ウォッチ」にすらカチンコが出てきた(2014年8月15日テレビ東京放映「妖怪西遊記」の回)。

2013年には、富士フイルムが映画用フィルムの製造をやめたそうで、そうした諸々の話を通じて、フィルム派である監督の哀惜の念が綴られているのだが、以下のくだりで、おやっ?と思ってしまった。

(前略)家庭からフイルムカメラが消えたのは今から二〇年前くらいだっただろうか。日本全国の家庭の押し入れに高性能の日本製高級カメラが何万何十万個と埃をかぶって転がっている様子を想像すると胸が痛むのだが(後略)

巨匠も思わず錯覚するほどのデジカメの隆盛ぶり、ということなのだろう。でも、20年前には、デジカメなんて一般家庭には影も形もなかった。私自身が、最初にデジカメを買ったのは2001年(→この機種)、しばらくはまだフィルムと比べて不満たらたらで(→この記事)、それでも買い換えを行うたびに、だいたい2004、05年あたりからはかなりフィルムと併用するようになってきたが、初めてデジタル一眼レフ(E-410)を買った2007年あたりからデジカメの使用が増えてきて、コンパクトデジカメをキヤノンPowerShot S90に買い換えた2010年に、フィルム使用にとどめが刺されたという感じである。まあ、デジカメをそこそこ使うようになったのが10年ばかり前で、デジカメへの移行が一気に進んだのが5年ばかり前というところだろうか。

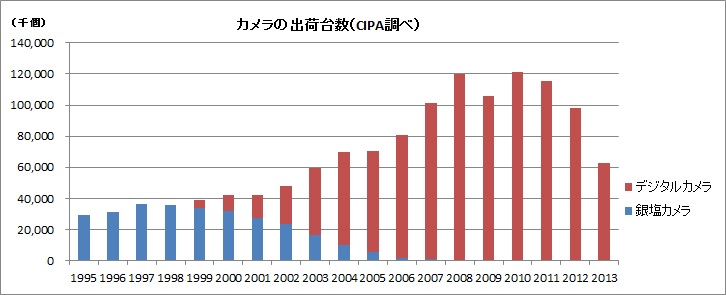

このように5年くらいかけて徐々にデジタル化が進み、最後は一気に、というのが私の感じであるが、世の中全般はどうであったか、実際統計を確かめてみると、このようである。

出典:CIPAレポートの「カメラ・交換レンズの総出荷」表から。

そして今やデジカメもスマホに押されて…というのだから、デジタル時代というのは大変なものである。

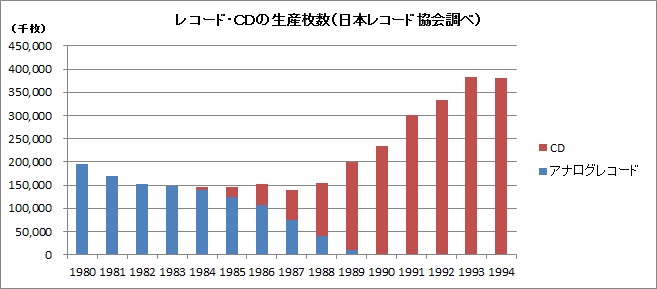

似たような変化として思い出したのが、レコードとCD。こちらも統計で確認すると以下のとおり。

出典: 音楽ソフト種類別生産数量の推移(日本レコード協会)から。

中学時代はレンタルレコード、高校に入ってしばらくするとレンタルCD、という感じだったのかな、言われてみれば、そんな気はする(筆者は1971年生まれ)。大学では完全にCDになっていたのは確かだ。

他にも、フロッピーディスク(3.5インチFD)やワープロ専用機の盛衰などみんなこんな感じなのだろう。切り替わるときというのは、一気に切り替わるものなのだなあ、と誠に感慨深い。

こういう切り替えの時期をいつ迎えたかというのは、世代間ギャップがどこで大きく生じるかということにつながっていて、例えば、自分のお小遣いでアナログレコードを買った経験というのは、我々世代がほぼ最終となるようである(この間、職場の飲み会での会話で思い知った。とほほ。)。ワープロ専用機使用経験も最終世代に近いだろう。

第二次ベビーブーム世代というのは、いろいろ古いものをギリギリで知っている世代ということになるのかもしれない。

(注)文中、原則として「フィルム」と小さな「ィ」で表記したが、固有名詞や引用文で「フイルム」となっている場合には、そのまま大きな「イ」で表記した。

(2014.11.12)