お座敷運転用 駅部分の作成

初めてのレイアウトづくりで書いているように、ミニレイアウトを製作中(遅々として進まない)であるが、そこに走らせられる車両には自ずと限界がある。しかし、自分の持っている車両は、20m級の電車の編成が中心であり、子供のためにもこれを走らせてやりたい。とは言え、大きなレイアウトを作れる住環境も技量もないのでミニレイアウトを作っているわけで、そうなると、「お座敷運転」によるより他はない。床の上に線路をその都度組み立てて走らすというもので、別館(ブログ)の記事「お座敷運転」のとおりである。

ところが、ポイントの配線など毎回行うのは結構面倒で、待てない子供からも「まだぁ」との声が上がりがち。そこで、駅部分を固定化することにした。このことも、別館(ブログ)の記事「駅部分の配線について」に少し触れたけれども、改めてこちらで書いてみようということである。

(1)プランと線路の加工

プラン検討

初めてのレイアウトづくりのミニレイアウトではトミックスのレール(ミニカーブレール)を使用しているが、この「お座敷運転」はKATOのユニトラックを使う。というのも、かつてユニトラックでB1パネルのレイアウトをつくろうとして挫折したものが手元にあるからである。都会の電車にふさわしい複線とすべく買い増しはしたが、お金をなるべくかけないようにポイントレールは手持ちのものだけで済ます。

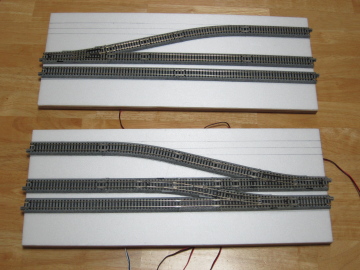

その手持ちのポイントは、4番ポイント(右)×3、4番ポイント(左)×1の計4本。そこでこんな駅の配置を考えた。

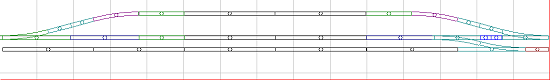

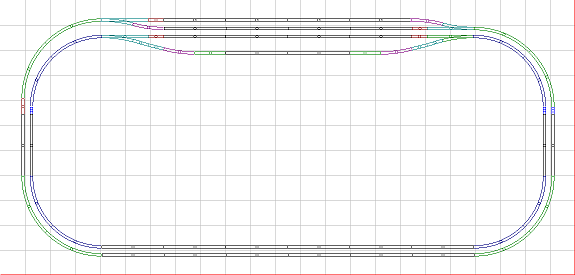

お座敷運転の駅部分プラン全体

将来B1パネルのレイアウトに再度挑戦したいという思いがあり、そのときには、このお座敷運転をそのレイアウトともつながせたいため、その際にこの駅で折り返し運転ができるような渡り線を入れたプランとしている。左側にも4番ポイント(左)2本を使った渡り線を入れられるとなお良いのだが、ポイントの新規投資は慎むということでこのプランでよしとする。

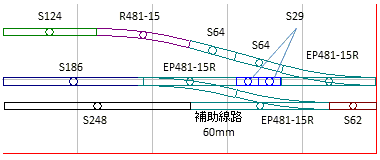

しかし、右側の線路配置はなかなかに厄介である。道床が干渉してしまうので、4番ポイント同士をすべて密着させて使うわけにはいかない。そこで、一番下の線路の一番右側に62mmの直線レール(S62)を入れて、渡り線のポイントと待避線のポイントを少し離すことにした。そうするとこの間もS62をはさめばよさそうだが、そうは問屋が卸さない。ユニトラックの4番ポイントは直線部が124mmとなるべきところ、126mmとなっているのだ(詳しくはこちらのホームページを参照されたい→ユニトラック4番ポイントの微妙な寸法)。そこで、62-2-2=58mmとなってしまうのだが、幸い、端数レールの29mm×2でこの寸法は実現できるのである。それにしても、トミックスのポイントだったら苦もなくつなげるところなんだがなあ。

上記の駅部分プラン右側の線路配置

2015.3.15 線路の加工

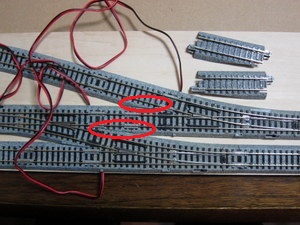

線路の配置が確定しても、それだけでは済まない。本来、道床部に切り欠きのある4番ポイント付属線路(60mm)を使うべき所に、別のレールを使っているので、そのレールの道床部を一部切除しなければならない。今回は、29mm×2と64mmの直線レールについて、精密ノコとニッパーとカッターとやすりを適当に使って、とにかく切り取る。

右上にある2つのレールが4番ポイントに付属する切り欠き60mmレール。赤丸で示したのが、今回切り欠き加工を施したレールがあるところ。

また、渡り線にギャップを入れる必要もあるのだが、絶縁ジョイナーには、半欠けのものが入っていないので、ニッパーで切断して、半欠けの絶縁ジョイナーをつくる必要もある。なお、真ん中の線路は、電気的に独立させたい(複線のどちらかの電気を選べるようにしたい)ので、右側の直線29mmと待避線の4番ポイントとの間にもギャップを入れている。

左側が半欠けのジョイナー。これを絶縁ジョイナーに置き換えるには、右側の絶縁ジョイナーからニッパーで一部切除して同じようにすることが必要。

(2)土台の製作

構想と買い出し

一番上に図示したプランの駅部分を3分割して、各496mmの長さとして、それぞれ土台に固定しようというのが、基本的な方針である。土台の長さは、レールの確実な接続を考えて、両側各1mmずつ短い494mmとする。また、それぞれの土台は小さいので、9mm厚のベニヤ板のみで強度が確保できると考え、角材による台枠は組まないこととする。このベニヤ板の上に、スチレンペーパー5mm厚を張り、また、下には適当な足となるものを付けて、完成としてしまう。要は、手抜きである。なお、直線レールしかない真ん中の部分は後回しにして、両端の部分から着手する。

まず、仕事帰りに、池袋パルコの世界堂で、5mm厚のスチレンペーパーB2(550×800mm)サイズを1枚購入。適当で良いから2つに切ってくれないかとお願いしたが、店員のお姉さんから「カットのサービスはしてないんです」と断られてしまったので、やむなくそのまま有楽町線に乗り込む。周りの乗客の皆様、すいませんでした。しかし、最寄りの駅から自宅まで歩く間、風にあおられるのにはさらに参った。

ベニヤ板は、3月21日、妻実家近所のビバホームに車で行って、9mm厚のシナベニヤ(300×600mm)を2枚購入。

2015.3.22 ベニヤ板の切断その1

購入翌日、早速ベニヤ板2枚の切断。幅が確定していないので、まず長さ494mmに合わせて切る。こちらにも書いたソーガイドミニを使う。こういう長い板を切るのは初めてで、ちょっとコツがいるようであるが、やはり優れ物である。

ソーガイドミニを使ったベニヤ板の切断。まともな工作台がないので、デュプロ(レゴの大きいやつ)を下にかましたり…。

(2015.3.24)

2015.5.4 ベニヤ板の切断その2から線路の仮置きまで

1ヵ月以上の間が空いてしまった。ベニヤ板の幅については200mmで十分と判断したので、まずは、前回の「ベニヤ板の切断その1」に続く「その2」として、例によってソーガイドミニを使って切断(今回はデュプロじゃなくて道具箱を工作台に使用)。

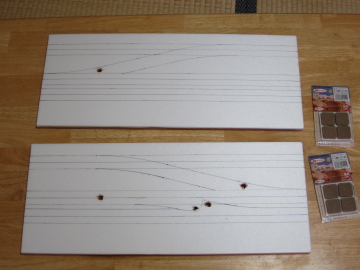

そして、5mm厚のスチレンペーパーを、このベニヤ板のサイズに合わせてカット。ベニヤ板に木工用ボンドを古い歯ブラシで全面に伸ばし、貼り付け。

完全に固まったら、レールの配置をケガキ。そして、電動ポイントやフィーダーからの配線を裏に逃がすため、適当な位置を決めて、電動ドリルドライバーを使って表裏両側から穴を開ける。レール側のジョイントを外してこれを通せる穴を開けるのだが、8mm径の穴が必要であった。結構大きいので、割と手間取る。ユニトラックもTOMIXのファイントラックも、正直、お座敷運転での便宜しか考えられていないな、と思うところである。

穴開けまで済んだところ。右に写っているのは後述の硬質フェルト製の足。

裏側にコードを逃がすためには、足も必要なので、ホームセンターで購入した高さ4mmの硬質フェルト製の足を裏側のベニヤ面に貼り付ける。シール式の製品なので手間いらずである。そして、表に返して、ケガいたとおりにレールを置いて、配線のコードを開けた穴から裏に逃がして、とりあえず今日のところの作業はおしまい。しばらく手つかずだったが、今回はここまで一気に進めた。

レールを置いたところ。

(2015.5.5)

(3)プロジェクト終了

2016.10.10 や〜めた

これまで整備を進めてきたお座敷運転用の駅部分のボードであるが、解体することにした。理由は、いろいろあるが、順不同に主なものを列挙すると次のようなところである。

- ボードが20mmほどの高さになるが、床に敷いたレールからこの高さに持ち上げるのが結構面倒。カーブ線路の勾配で脱線する。

- 左右のポイント部のボードのほかに、駅の真ん中部分もボードに固定しようとしたが、単純にユニトラックで接続させると、はめることはできても二度と外れなくなりそうである。

- 以前書いた小型レイアウトに接続させるという将来構想が頓挫した。いま考えている小型レイアウトの将来構想はトミックスのレール使用を想定している。

- そんなこんなで、このボード上にシーナリーを作って発展させていくという意欲が失せた。

- 3線あるうちの中線の電気工事がいつまでも進まないので無電区間のままになっており使えない。そもそも子どもとは1線ずつ分け合って遊ぶだけなので、渡り線なんて要らない。

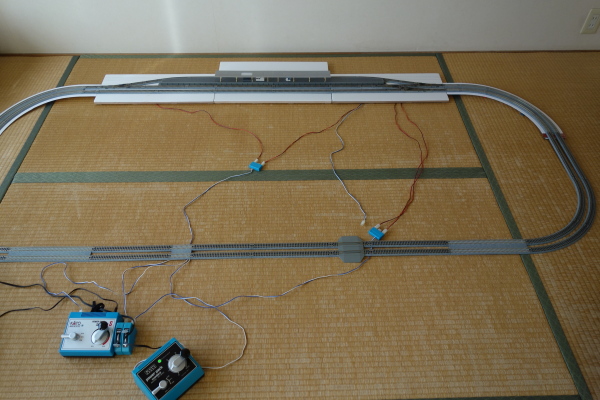

駅部分のボードを使ってのお座敷運転はこんな感じだった(畳が汚い…)。カーブの勾配部はスチレンボードを下に当ててみたのだが、あまりうまく行かなかった。

ボードに両面テープで留めていた線路を全てはがしてしまい、本プロジェクトは終了。

今後は、基本、下のような形のレール配置でお座敷運転を行おうと思う。渡り線として使っていたポイントが同じ向きなので多少いびつな形にはあるが、待避線にしたほうがよほど有効に活用できるだろう。

今後は概ねこんなプランで運転させようかと。

あと、こちらのウェブサイトの「敷き布レイアウト」に心引かれている。私もこれを参考に、ユザワヤで茶色のデニム生地を買って地面にし、ワンランク上のお座敷運転を楽しみたいと考えている。うまく行ったらブログのほうで紹介したい。

では、本稿はこれまで。

(2016.10.14)