3.ケガキと線路固定

2.土台づくり ← 3.ケガキと線路固定 → 4.情景づくり

列車は回る、されど(レイアウト製作は)進まず

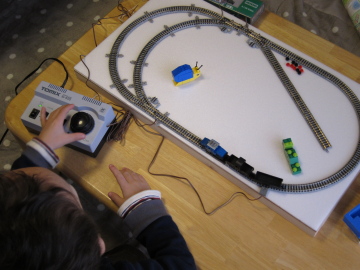

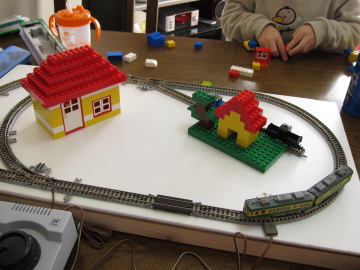

上の子ども(5歳男児)は、休日には、私に「模型やろうよぉ〜」とせかんでくる。というわけで、線路を載せただけの仮置きの状態で遊ぶ。ストラクチャー無しでも、想像力を豊かにすればそれなりに楽しめる?

本レイアウト用の車両は、今のところ、以下の3つ。

・江ノ電300形(MODEMO)

・チビ電 ぼくの街の路面電車 チキンラーメン号(KATO)

・チビ凸セット いなかの街の貨物列車 (青) (KATO)

チキンラーメン電車は子供ウケをねらったのだが、まんまとはまった感じ。チビ凸も無蓋車にレゴの小さな部品など載せて楽しそう。

これだけでも激ハマリのうちの坊主が、私の山ほど(?)のNゲージ車両コレクションの全貌を知ったら、どうなってしまうか不安。ということで、やはり当面秘することにしよう。

左:息子(5歳)が運転中の図。レゴ製巨大カタツムリなどが鎮座。

右:レゴの巨大な家。この家の住人が庭に作った庭園鉄道と見えなくもないような。

(2014.1.4)

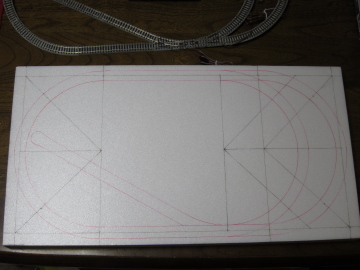

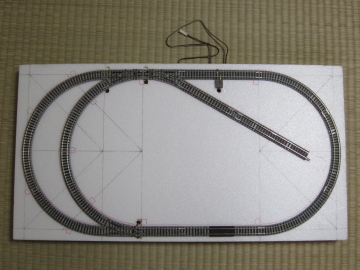

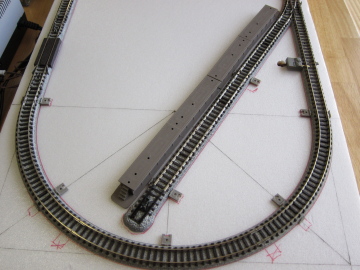

(1)ケガキ (2014.1.4)

この年末年始は9連休とうれしいカレンダー。とは言え、妻実家に泊まり、また自分の実家に行き、そうして、お酒を飲んだり、子どもたちと遊んだりする日々なので、レイアウトの作業は進むはずもない。1月4日の夜、家人が寝静まった後で、やっとケガキ(罫書き)を実施。

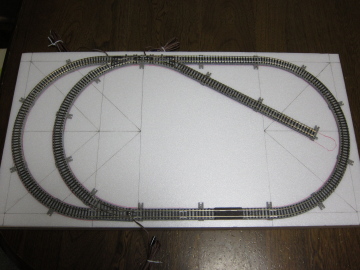

このほか、トミックスの単線架線柱の土台の一部切断の作業も行う。架線柱の設置位置もだいたい固まる。

左:ケガキをしたところ。 右:ケガキの後、線路と架線柱の土台を仮配置したところ。

※左右で写真の向きが逆さまですいません。

(2014.1.4)

(2)土台の加工

2014.2.8 ゴム足取り付け&ポイント配線用穴開け

別に忙しい訳でもないのだが、作業にはちっとも手が着かない。東京が45年ぶりの大雪(ということは私ですら生まれてこの方初めてということだ!)というこの日に、ようやくちょっと進捗を見る。

まずは、台枠の四隅にゴム足を取り付ける。こうしないと、電気配線を下から引き出すこともできない。

こんなものは汎用品でありそうなものだが、東急ハンズやホームセンターで探しても見当たらず、結局、インターネット通販で、トミックスから出ているものを購入したものである。木ネジもセットなのが親切。

四つ目錐で穴を開けた後、プラスドライバーでぐいぐいねじ込んで終わり。

左:トミックスのゴム足。結構小さい。 右:ゴム足を設置したところ。

続けて、ポイントの電気配線用の穴開け作業にかかる。ポイントの配線が出るところがエンドレスの外側になっており、台枠にかかってしまうので、そこに穴を開けるわけにはいかない。そこで、レイアウト内側に向けてスチレンペーパー部を彫り込み、その内側のところでベニヤ板に穴を開けて配線を通すことにする。

そのために購入したのが、彫刻刀。こんなものを使うのは、中学の美術の授業以来だろう。カッターナイフで切り込みを入れてから丸刀でサクサク彫り進む。なかなか楽しい。

そうして、ベニヤ板に穴を開けようと思ったのだが、手持ちのピンバイスではうまく行かない。どうやらもっとちゃんとしたドリルが必要だなということで、この日の作業はここまでで終わり。

左:丸刀で彫り進んでいるところ。 右:購入した今時の学童向け彫刻刀。ラバーグリップで、使い勝手はなかなか良い。

(2014.2.9)

2014.2.16 ポイント配線用穴開け(つづき)

2月11日の休日に妻実家へ行った際に、近所のビバホームへと一人抜けだし、写真の電動ドライバードリルを購入。リョービのFDD-1010KTという商品。充電式ではなくコード式である。いろいろセットで4480円なり。価格.comの最安値より安くて満足である。

購入した電動ドライバードリルのセット(リョービ FDD-1010KT)

しかし、木工はできるだけしないつもりだったのに、だんだん工作道具が充実してきた。こんなものを買ってしまうとネジ締めや穴開けを無性にしたくなってくる。やはり一般市民に銃の保有を認めるべきではないのだろう(←脱線)。

2月16日日曜、前々日にまた降った雪のせいで外出には不向き、すなわち室内工作向きということで、穴開けに取りかかる。セットのドリル刃には金工用のものしかないが、板の穴開けくらいなら問題ないらしいので、一番太い5mm径のものを装着。電動ドリルなどというものを使うのは初めてなので緊張する。しかし、グイーンというすごい勢いで穴が開くのかと思いきや、上からゆっくりと力をかけてようやく貫通するという穏健なものであった。

一つ穴ができたところで、トミックスの電動ポイントのソケットを通そうと試してみたら、ぎりぎり通ると思っていたのに通らない。こういうワンタッチのソケットはお座敷運転には良いけれど、レイアウトには金属線を剥き出しにした昔のタイプのほうが向いている。あれだったら四つ目錐で開けた穴でもなんとかなりそうだ。

せっかく開けた穴に電動ポイントの配線のソケットが通らない…。

といってみても仕方ないのであって、径の大きな木工用ドリル刃が必要だなということで、作業は一つ穴を開けただけで終わり。進まぬ。

(2014.2.25)

2014.3.1 ポイント&フィーダー配線用穴開け(つづきのつづき)

Amazonにて木工用ドリル刃の安いセットを購入。734円なり。3月1日日曜日にこれを使って穴開け。6mm径で穴を開けたら、それでもソケットは通らず、7mm径で穴開けする。 ポイントの配線用3つのほか、フィーダー配線用にも1つ穴を開ける。これで線路固定に向けた下作業がだいぶ済んだ気がする。

左:木工用ドリル刃で穴開け 右:穴から配線を裏に通したところ

(2014.3.2)

(3)架線柱の配置・固定 (2014.4.27)

遅々として進まないレイアウト建設であるが、今回、久々の進捗は架線柱の設置である。まずは架線柱を実際に立ててみて配置を検討する。架線柱が乱立しているような感じであるが、カーブ区間では最低45度に1本は立てないと不自然なようなので、急カーブの本レイアウトではやむを得ない。位置を決めたところで、架線柱の土台を両面テープで固定し、架線柱はこれに抜き差しする着脱式とする。

左:架線柱を立ててみたところ 右:架線柱の土台は両面粘着テープで固定

ちなみに、写真の緑の電車は京王2700系。3月に家族で実家に行った帰りに、「京王れーるランド」に遊びに寄ったら、売店で売っていたので、思わず購入。後日、別売の電動キットや金属車輪を入手しNゲージとして走行可能なものに加工した。2000系だったらなお良かったとは思うものの、往年の京王の緑色電車がほぼ完成品として入手できるとは思いもよらなかった。何とか本レイアウトのカーブをクリアすることができるが、この17メートル級2両編成というのが、本レイアウトに入線可能な最大クラスであろう。

左:トミーテック鉄道コレクション京王2700系(限定販売品)。別売パーツも買ってNゲージ化済み。

右:架線柱の土台の配置・固定を終えたところ。右側カーブの架線柱位置が内→外→内になってしまっているのが気持ち悪いので、内側に統一するかも。

(2014.4.28)

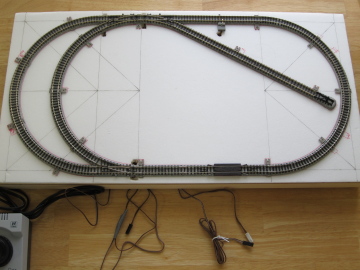

(4)ポイント配線工事と線路固定 (2014.5.18)

本題に入る前に、前回の写真の説明に書いたことだが、カーブの架線柱位置を修正。また、分岐線に駅を設ける予定で、トミックスのミニホームを置いてみたが、架線柱の土台と干渉するので(写真ではよく見えないが)、土台の一部を切り欠いた。

架線柱位置の修正など

さて、今回やろうとしているのはポイントの配線工事である。トミックスの「(ミニ)鉄道模型運転セット」のパワーパックにはポイントスイッチが2つ内蔵されているが、ポイントコントロールボックスを追加することはできない(拡張性がない)。ところが本レイアウトにはポイントが3つある。単純に考えるとスイッチが足りないのであるが、待避線を構成するポイント2つは常に同じ方向に動かしたいので、別売のポイントコントロールボックスを使える場合であれば、商品番号5532の「ポイントコントロールボックス N-W」によるところである。今回はそういうわけに行かないので(いやパワーパックから買い直せばいいのだが、省予算というのも本レイアウトの書かれざるコンセプトなのだ)、1つのスイッチで2つのポイントを動かせるよう配線を分岐する工事をしようというわけである。

(ミニ)鉄道模型運転セットのパワーパック N-400。

ポイントスイッチは2つ、拡張性無し。

(当然メーカー非推奨なので、以下の記述について、参考にされようという方は、自己責任でお願いします。)

工事は単純で、

1. 電線を適当な長さの所でラジオペンチでプツッと切断。そして2本束になっている電線を、カッターナイフで切れ目を入れつつ数センチほど1本ずつになるよう裂く。

2. カッターナイフで被覆に切れ目を入れたり削ったりして、中の銅線を剥き出しにする。ある程度剥き出しに出来たら、銅線をつまんで引っ張ることで被覆を裂くことができるので、2〜3センチほど剥き出しにする(余った被覆はラジオペンチで切断)。

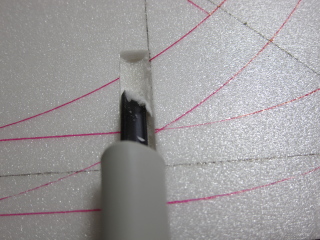

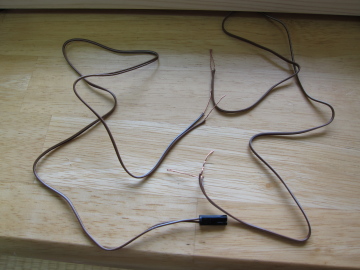

銅線を剥き出しにしたところ

3. つなげたい銅線同士をぐるぐる巻きにする。

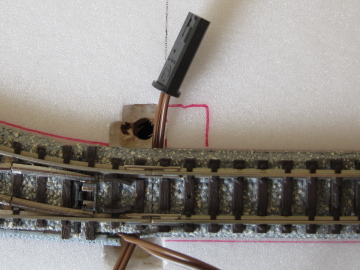

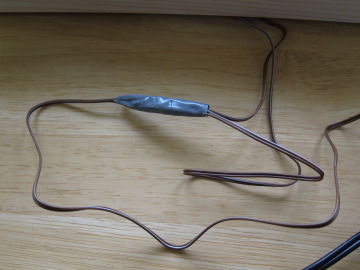

銅線同士をぐるぐる巻きにつないだところ

4. ビニールテープで巻いて絶縁する。

左:各銅線をビニールテープで巻いて絶縁したところ 右:全体をビニールテープで巻いて完成したところ

以上である。材料費は先日ホームセンターで買ったビニールテープ1巻50円のみ。

試してみると、無事、1つのスイッチでポイント2つが動作することが確認できた。これで2つのポイントスイッチは、1つを待避線用(2つのポイント)、もう1つを分岐線用とすることができることになる。

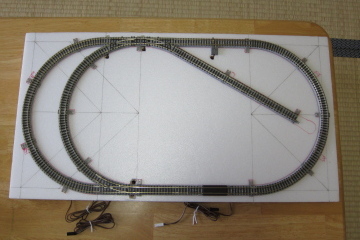

大工事(ワタシ的には…)が終わったところで、全部で十何ヶ所か釘打ちをして線路固定。ラジオペンチで押し込めるかと思いきや、なかなか固くて、ラジオペンチをポンチ代わりにして金槌で叩き入れることになった。そのうちポンチも買うことにしよう。

左:KATOの釘を使用 右:今日はここまで

(2014.5.24)